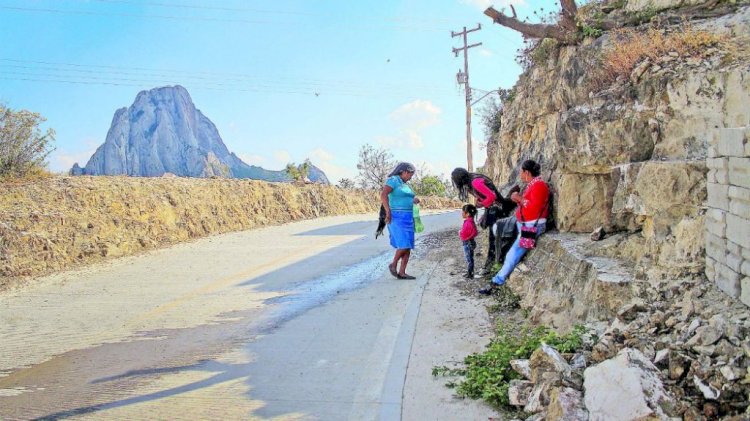

San Antonio de la Cal, enclavado en el municipio de Tolimán, Querétaro, donde la pobreza es un problema estructural, registró en 2022 cifras alarmantes. Con alrededor del 61.6 % de su población en situación de pobreza, es un pueblo que parece vivir entre dos mundos: por un lado, la majestuosidad de la Peña de Bernal, símbolo turístico y geológico de la región, y por el otro, la crudeza de la marginación que sus habitantes enfrentan desde hace décadas.

La comunidad, con alrededor de 3 mil habitantes, la mayoría otomí-chichimecas, carga sobre sus espaldas una historia de explotación de recursos naturales que durante años fue sinónimo de trabajo y sustento, pero que hoy representa contaminación, precariedad y despojo.

La desigualdad se acentúa: las pocas familias con más recursos pueden enviar a sus hijos a estudiar fuera o mudarse, mientras que las demás quedan atrapadas entre empleos precarios y contaminación.

Sus calles de tierra, viviendas agrietadas y servicios públicos deficientes son testimonio silencioso de cómo la privatización de las caleras y la falta de regulación gubernamental han dejado a esta población en el olvido.

Hasta hace unas décadas, San Antonio de la Cal era reconocido por la calidad de su piedra caliza y su cal, considerada una de las mejores de Querétaro. La empresa Cal San Antonio generaba empleo estable para decenas de familias, quienes participaban en la extracción, el transporte y la quema de piedra para producir cal. Era un trabajo duro y mal pagado, pero era suyo, ligado a su tierra, y representaba un ingreso que se quedaba en la comunidad.

Con la crisis económica y la privatización de la empresa, el terreno y los derechos de explotación fueron arrendados a compañías externas que operan con una lógica de rentabilidad inmediata: entran, extraen, dinamitan, transportan y se van, dejando tras de sí daños ambientales, viviendas fracturadas y una comunidad sin compensaciones ni desarrollo.

El contraste es evidente. Mientras la Peña de Bernal atrae cada fin de semana a turistas nacionales e internacionales, San Antonio de la Cal padece cortes de agua potable, caminos en mal estado, falta de servicios de salud y escuelas con carencias. Sus jóvenes migran a Bernal, Ezequiel Montes, San Juan del Río o Querétaro para estudiar o conseguir trabajos temporales.

El tejido social se deshilacha: actividades tradicionales como el tejido de vara de sauz o la producción artesanal de cal han quedado relegadas ante la competencia industrial y el abandono institucional. Incluso la identidad cultural otomí-chichimeca corre riesgo al perder espacios comunitarios y referentes económicos propios.

Las caleras continúan operando, pero hoy son empresas privadas que muchos vecinos acusan de carecer de los permisos ambientales necesarios, de incumplir con medidas de seguridad y de ignorar los reclamos de la población.

Las explosiones para romper la roca generan vibraciones tan intensas que las viviendas, construidas con materiales precarios, se agrietan y en algunos casos han sufrido daños estructurales graves.

El polvo fino que queda en el aire penetra en las casas, se adhiere a las paredes, se respira y se traduce en problemas respiratorios y oculares en niños, mujeres y ancianos. La gente denuncia también contaminación del agua y la pérdida del paisaje, antes orgullo local.

La devastación ambiental no se limita a la calera: los caminos de acarreo destrozan la tierra, incrementan el tránsito de camiones pesados y erosionan el suelo.

El problema, sin embargo, va más allá de lo ambiental. Se trata también de la ausencia del Estado. La privatización, en teoría, debía traer inversión, modernización y empleos; en la práctica, trajo contratos temporales, tercerización y la desaparición del vínculo entre la empresa y la comunidad. Hoy, los pocos trabajos que generan las caleras son eventuales, con salarios bajos y sin seguridad social.

La gente que antes podía vivir modestamente con el trabajo local ahora se ve obligada a migrar o a combinar actividades informales para sobrevivir. Las mujeres que antes vendían artesanías a visitantes han visto caer la demanda por falta de promoción y apoyo. Y la inversión pública, en vez de compensar ese despojo, se ha quedado corta: calles sin pavimentar, fugas constantes, promesas incumplidas de infraestructura básica.

La narrativa del desarrollo en San Antonio de la Cal contrasta con la realidad diaria. Los pobladores relatan que han entregado oficios a las autoridades municipales, estatales y federales, han pedido inspecciones y han solicitado apoyo para reparar las viviendas dañadas por las explosiones, pero las respuestas han sido tardías o nulas.

Los habitantes se sienten solos, con la sensación de que su salud, su entorno y su cultura valen menos que la ganancia rápida de empresas privadas. Algunos recuerdan que cuando la calera era comunal o al menos local, existía una cierta corresponsabilidad: la empresa apoyaba fiestas patronales, construía pequeñas obras y ofrecía estabilidad laboral. Hoy, dicen, sólo quedan el ruido de la dinamita y el polvo.

Los efectos sociales son devastadores. En 2022, el municipio de Tolimán registró una pobreza moderada del 49.3 % y una pobreza extrema del 12.3 %, cifras que reflejan una alta vulnerabilidad social. La migración juvenil erosiona el tejido comunitario; en Tolimán, el 30.3 % de la población se encuentra en situación de vulnerabilidad por carencias sociales, lo que limita el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo.

Las escuelas pierden matrícula, ya que muchos jóvenes abandonan la comunidad en busca de mejores oportunidades educativas y laborales. Las tradiciones se debilitan, pues la emigración reduce la participación en actividades culturales y comunitarias.

La desigualdad se acentúa: las pocas familias con más recursos pueden enviar a sus hijos a estudiar fuera o mudarse, mientras que las demás quedan atrapadas entre empleos precarios y contaminación. Esto genera un círculo vicioso: menos población joven significa menos presión para exigir servicios, menos tejido social para defender el territorio y menos oportunidades de desarrollar proyectos productivos alternativos.

Pero San Antonio de la Cal también es símbolo de resistencia. Vecinos y activistas han denunciado públicamente las condiciones en que operan las caleras y han exigido un plan de desarrollo integral para la comunidad. Plantean que es posible compatibilizar la riqueza natural y cultural de la zona con actividades económicas sostenibles, como el turismo comunitario, las rutas culturales otomí-chichimecas, las artesanías y la agricultura sustentable.

Sin embargo, sin inversión estatal, sin regulación firme y sin participación ciudadana en la toma de decisiones, esos proyectos quedan en el papel.

La historia de San Antonio de la Cal muestra un patrón común en México: comunidades rurales que aportan recursos naturales valiosos pero que reciben poco o nada a cambio, atrapadas entre la promesa del progreso y la realidad del abandono.

La privatización de las caleras, al transferir a manos privadas la explotación del recurso sin mecanismos claros de redistribución ni obligaciones sociales, dejó a este pueblo sin su principal fuente de ingreso y con un pasivo ambiental enorme.

Hoy, sus habitantes viven literalmente entre la piedra y el polvo, con la esperanza de que el Estado asuma su papel de garante de derechos y protector del medio ambiente.

Mientras tanto, cada explosión en las caleras retumba no sólo en las paredes agrietadas de las casas, sino también en la memoria de un pueblo que vio cómo su trabajo, su tierra y su futuro fueron entregados al mejor postor.

San Antonio de la Cal es más que una comunidad marginada: es un ejemplo vivo de cómo el modelo extractivo sin responsabilidad social puede condenar a comunidades enteras a la pobreza en medio de la riqueza natural. Y mientras la Peña de Bernal sigue atrayendo turistas y cámaras, a unos kilómetros sus habitantes siguen esperando algo tan básico como agua limpia, un empleo digno y el reconocimiento de que su vida vale tanto como la cal que otros venden.

0 Comentarios:

Dejar un Comentario